61.台湾の空港めぐり(その16)嘉義

嘉義の飛行場を利用する人は少ないでしょう。馬公と金門への便だけだからです。

台南と同じく、ここも軍事色の濃い飛行場です。なのでサラッと見てみましょう。

水上機場と呼ぶこともありますが、これは地名「水上郷」からです。水上機ではありません。

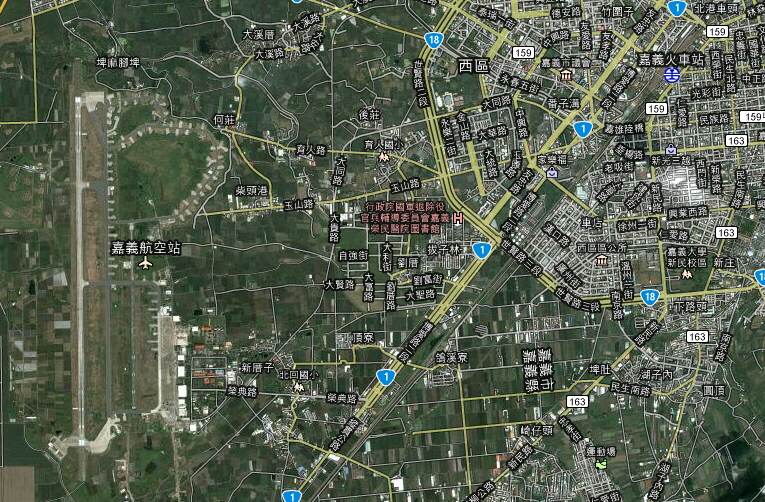

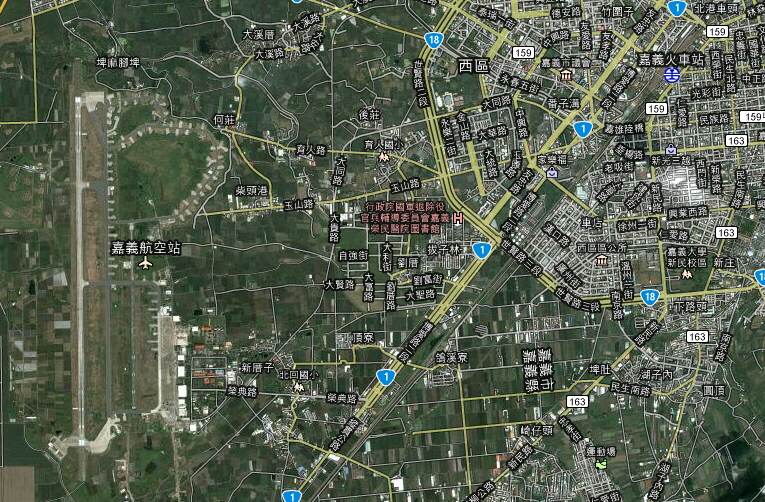

嘉義航空站は嘉義市街から近くにあります。

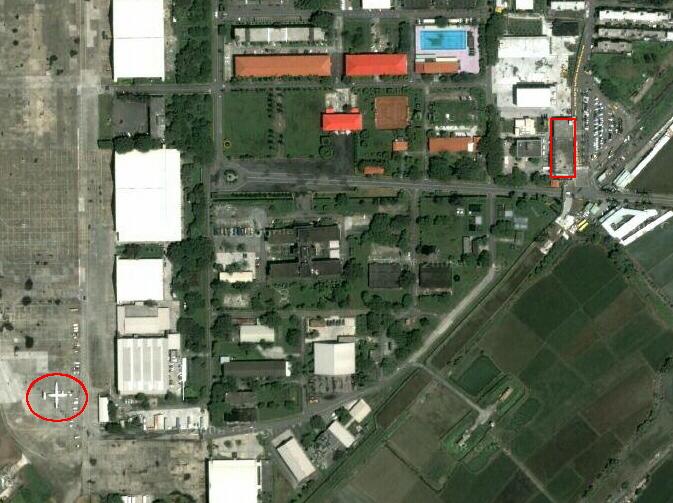

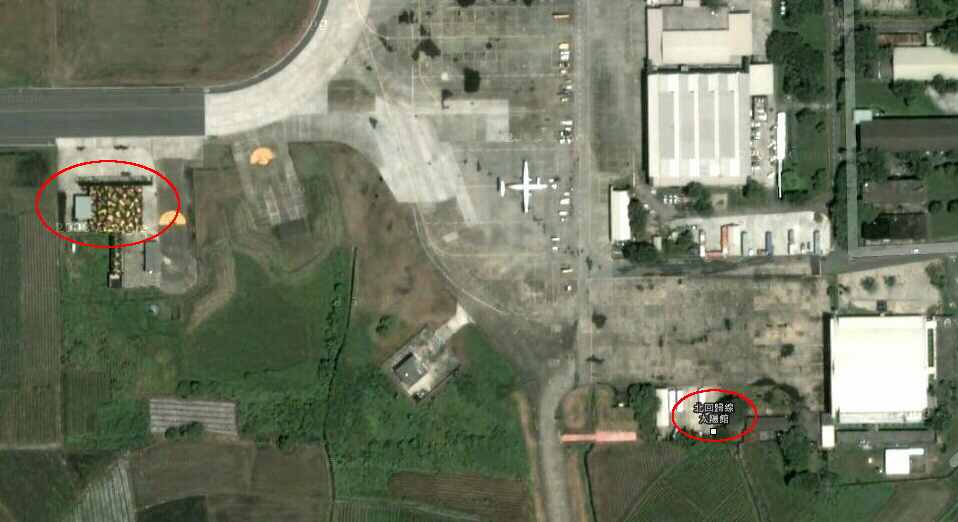

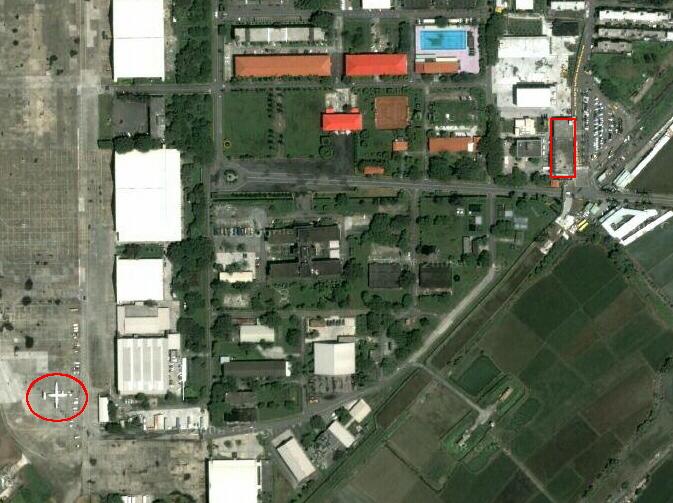

滑走路は1本で、その真ん中に離陸中の戦闘機2機(多分F16)がみえます。

民間機は南端に駐機するのですが、ターミナルがみあたりません。

ターミナル平面図がありました。

でも場所がわかりません。さがしまわって見つけました。

道路に黄色いタクシーが並んでいます。でもターミナルからエプロンまでは遠いです。

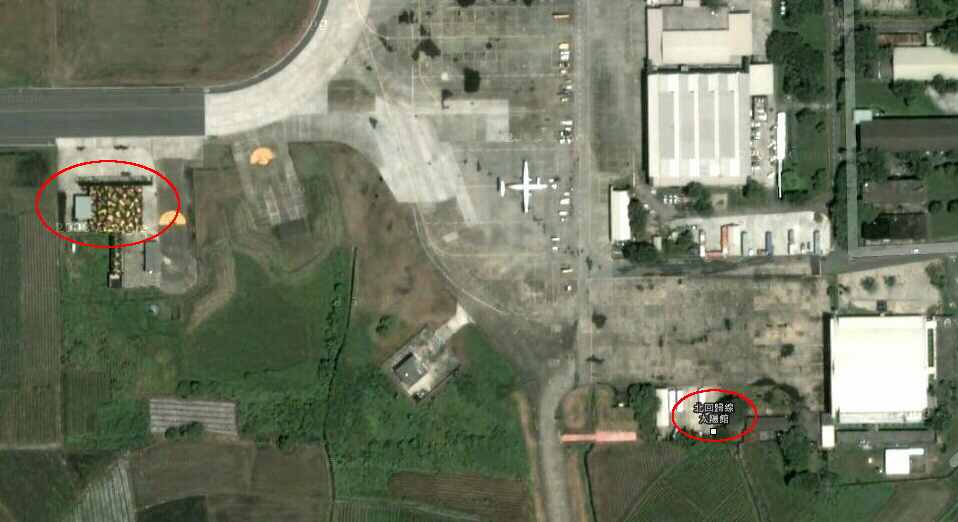

エプロンのあたりを拡大して眺めていると、変なことに気がつきました。

①左にみえる戦闘機の退避壕に模様がある。

かえって目立つと思うんだけど?

②右下の説明「北回帰線 太陽館」が納得できない。

そんな大層な建物には見えないんだけど?

実はこの名前の建物はずっと東のほうにあるのです。

嘉義は北回帰線の通る場所として知られています。(誰が知ってるもんかい!)

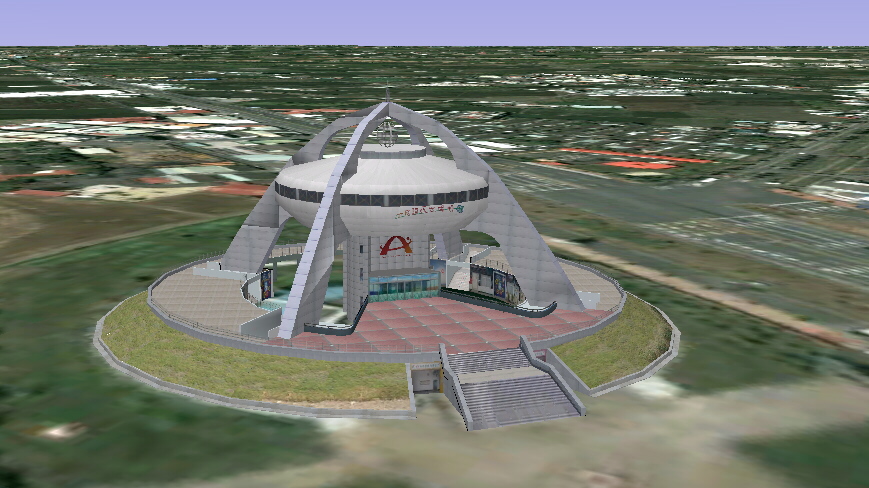

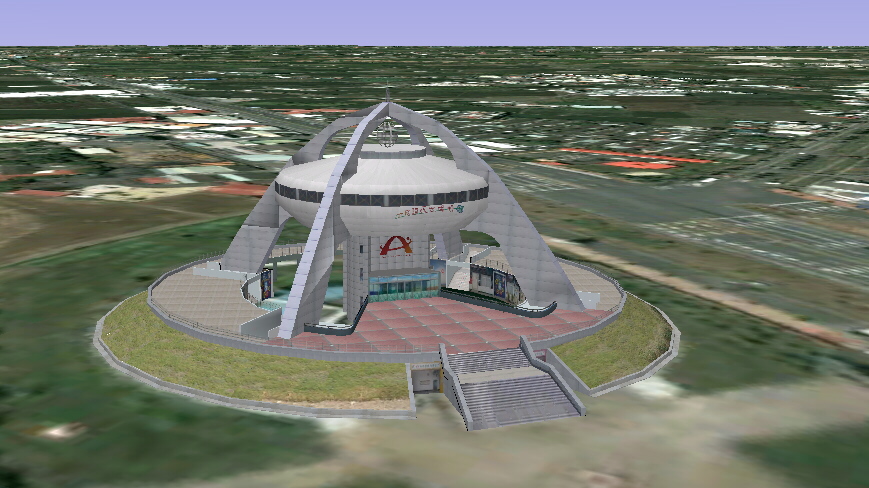

ここの詳しい紹介がありました。北回帰線 太陽館

ついでながら、この太陽館はGoogle Earthで3D化されています。

どうです? なかなか気合が入ってるデータでしょ?

このような検索をしていて、嘉義県のHPにでくわしました。

7大名所の1つなんですね〜〜〜〜〜(他にないのか?)

飛行場めぐりとまったく関係ないですが

嘉義県観光遊覧ネット

なぜ、こんなHPを紹介するか? もちろん理由があります。(キッパリ)

HPを開くと「北回帰線広場」のムービーがあり、その下の説明文が実に実にナンなのです。

北回帰線の太陽館は、第6世代の嘉義北回帰線の標識に協力して創立した地面水平館なのだ。

北回帰線の標識は、日本管理の時代から今日の太陽館の創立に当たって、その間世の変転を

経験し尽くしている。第1世代の北回帰線の地面水平標識は1908年に創立して、全世界で

第1基設立した表示塔で、その時鉄道を縦貫全線開通することを祝うために設立して、

その後5回も立て直したことを経験する。第6世代の標識は1995年に完成し、そして嘉義県政府は

全線になる科学的な教育センターの計画を立て、再び1〜6世代の標識を修繕して、しかも

国立自然科学博物館から協力してもらい、位置を測定して「太陽」をテーマ館にした、天文教育の

方向を確立して、2005年に関連している美化施設を完成し、そして正式の対外開放する、

今は入場券の費用を受け取らないことになっている。

どうです? ナカナカでしょ? さらに

開放時間:室外開放時間 :全天候開放

室内展示エリア開放時間:午前9:00から午後17:00まで

夜間ライトショー:午後18:00から夜22:00まで

休館時間:毎週月曜日休館

注意事項:1.園区内館は喫煙すること、大声で騒がすこと、駆け回ること、押して寄せることなどを

厳禁するペット、危険物、食品および飲み物は当館に連れ込まないように願います。

2.裸、シャツ、スリッパなどの上品ではない服装で当館に入らないように願います。

3.全館は禁煙になっており、チューインガムとビンロウジを食べることをも禁じる

レストラン以外の場所では飲食をしように願います。

4.良好な見学品質を維持するため、当館人員の手配に協力して下さい、

高価なものや大きい荷物は身につけて携帯する或いはカンウターに預けてください。

料金: 全館無料参観

説明はいたしませんデス。さらにこれでもか〜〜〜

阿里山鄒族生命豆祭

生命豆祭りが開かれる時間は、毎年フォナ花が咲く季節である十一月前後に決めてあり、

期間は約2〜4週間に亘り、特に週末や休日毎には活動のピークに迎え、

各地からのカップルが一緒に来ることが多く、熱熱なカップルから、新婚夫婦、年寄りの夫婦等等

集団結婚の雰囲気のおかけで、生命豆祭りの活動現場は益々愛情の甘い香りが漂うばかりである。

言葉がヘンなのは仕方ない(一体誰に翻訳させたんだ?)ですが、宣伝したい熱い気持ちはヨ〜ク分かりますし

嘉義がどういう雰囲気の場所なのか、よく伝わります。(敬遠する人と興味を持つ人と2分されますが)

さらに話題は飛んでいっちゃいます

上記にチラッと出てきた「フォナ花」という花はどんな花? そういう疑問がわきませんか?

あやしい日本語よりも台湾語でも見つかりそうな「鄒族 花」で検索してみると

阿里山的原住民鄒族というHPで「在皮帽側邊插上木槲蘭(fiaeu 鄒族的神花)という説明があります。

このページを開くと 鄒族的神花──木槲蘭(fiteu)

ついでに 鄒族的神樹──赤榕樹(yono)というのもあるので、この木の名前だけ覚えてください。

でも花の写真がない・・・

「木槲蘭」で検索しても花の写真が見つかりません。木槲蘭=金草石斛 という別名があることから

原生蘭の写真を発表している台湾のHPにありました。デンドロビウムの1種だそうです。

Dendrobium clavatum

Dendrobium clavatum

これで、どんな花か解決しました。 ヤレヤレ

さらに話題はかなたへ(笑)

「鄒族的神花 木槲蘭」で検索していて、こんなHPに出くわしました。

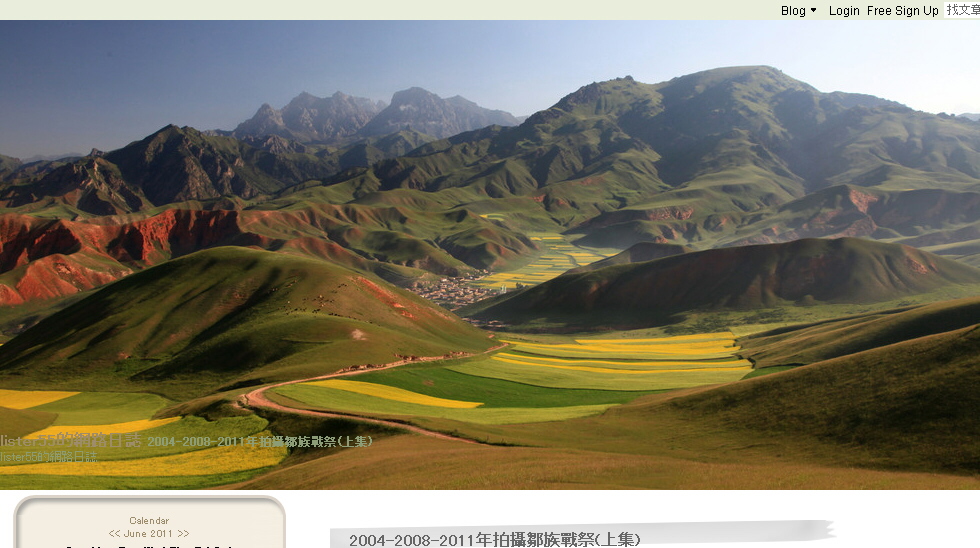

鄒族戰祭(上集)

鄒族戰祭(下集)

原住民鄒族を美しい写真で紹介しているのです。

草葺き屋根を葺きかえ、最後に屋根上に木槲蘭を供える場面がありました。

(これでようやく繋がりました)

こんな写真もありました。

僕の知ってる原住民排湾族はポリネシア系の顔立ちですが、鄒族はまったく違います。

(な〜んだ、やっぱり美人が好きなんだぁ)

おまけ鄒女高蕾雅

台湾最初へ

戻る

次へ

目次へ

Dendrobium clavatum

Dendrobium clavatum