某撮影会に撮影を申し込むと、モデルさんの都合により受けられないとの返事。

おやまあ

フリーのモデルさんなら、完全無視される場合もタマにはあるけれど

代替日の提案もなしにお断りとは、う~ん、これは初めてのパターンだ。

急な用事ができたのか、爺カメラマンはイヤなのか?

ご縁がなかったということで 今回のモデルさんに決定。ゴメンネ。

新規のモデルさんを開拓するのは(モデルさんにとっても同様だが)小心者爺には難関なのです。

気心と技量を知っていると ラクチン♪

せめて場所なりとも新規開拓しようと、GoogleMAPとニラメッコ

古いビルと新しいビルが混ざるこの街にしようか。

中之島から本町にかけては住友村。ここは住友の社交場らしい。

モデルさんへの注文は「ここから出てきたエラソーなお嬢様」

かなたの超高層ビルよりも古臭いビルのほうが好きだなあ。

街角ロケはこんな風に思いもかけない通行人が入るのが楽しい。

なんかよくわからないビルの非常階段。縦構図か横構図か悩んだんだ。

中華料理店の看板で、ここでもエラソーにポーズしてもらいました。

注文は「中国の金持ちのワガママ娘」

いい味のビル前で強烈な西日を浴びて。あ~カメラの設定が難しすぎる・・・

1階は宝石店・2階はイタリア料理店・はてその上は?

フツーの駐車場、右のフェンスの向こう側は土佐堀。

どんなポーズも思いつかず、シェ~(死語) モデルさんには説明もせず♪

右の上段にいい夕日が差してたのですが、出入り禁止・・・

古いビルがすこし混じる通り 旧土佐堀通。(これは単なる風景写真)

土佐堀の中之島側には エー色した壁が続きます。 秋色やね。

暗い表情をお願いするだけでは申し訳ないので、爽やかな1枚もマゼておこう。

肥後橋より南側は人通り少なく、こんな写真が撮り放題。

背中のシワを気にするかどうか。左肩の動きが想像できていいんだが、カメラマンの趣味だな・・・

背中で魅せるモデルさん。

ごく普通の陸橋でも背景がいいと陸橋まで良くみえてくる(モデルさんはどうなんだ?)

前蹴り・後ろ蹴りをしてもらった1枚。廻し蹴りはしていません。

モデルさんの名誉のため言っておきます。これはお願いしたポーズ、決して普段では・・・

お題「来ない彼氏を待つ女」 それらしい現像にしてみました。

劇的な表情はマダマダ! 次回ガンバロー

捨て猫の気分

カメラも現像も変えたのです。 水平垂直のない不安定な構図

ナマイキエーオンナに仕上げてみました。

口紅のついたタバコを落としておけば完璧。

モデルさんに言いました「僕はカワイイのは求めてないネン」

自然なポーズ(放し飼いとも言う)

[ 脱線その1 ] ===========================================================================

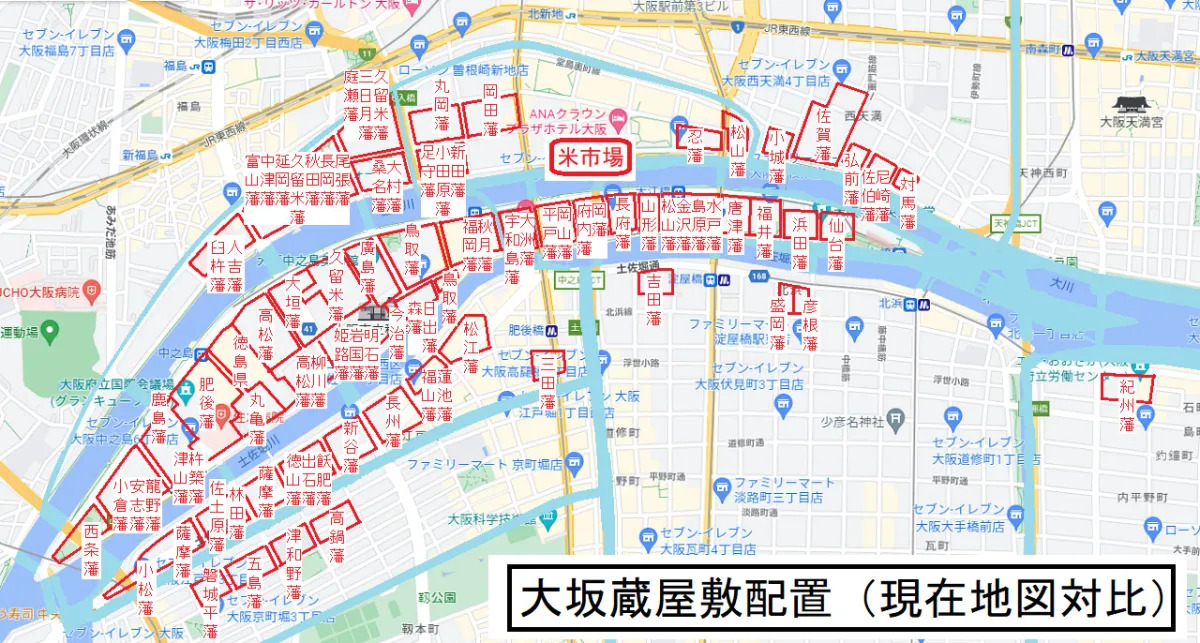

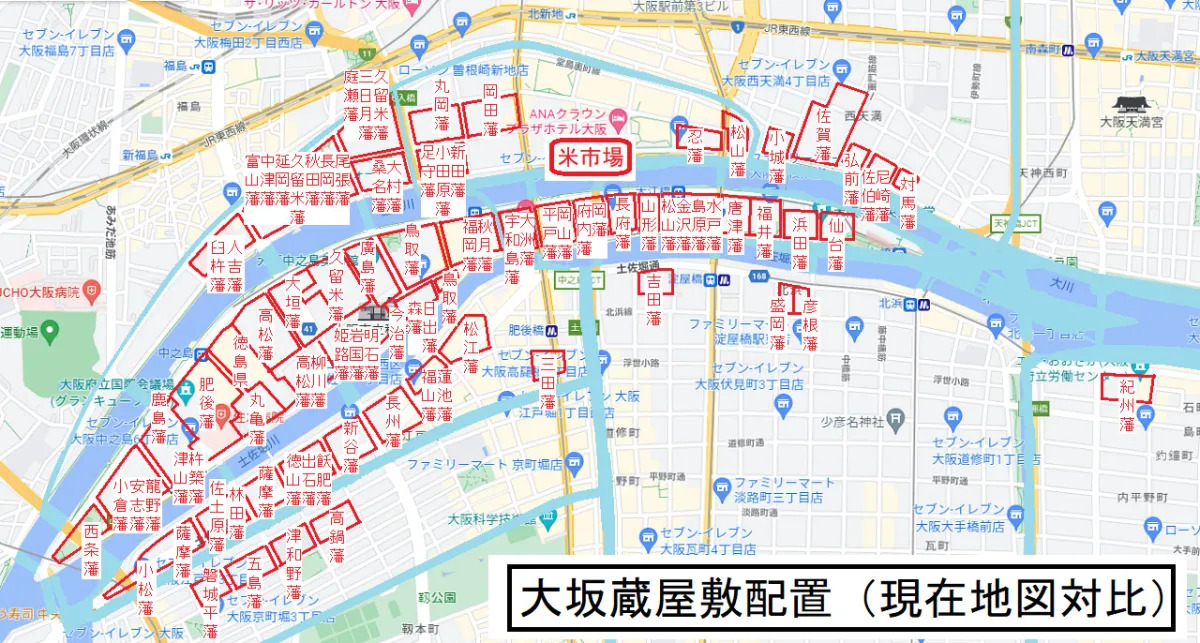

江戸時代の橋名が多く残る中之島かいわい。幕府ではなく藩が自費で懸けたとうろおぼえ。

なぜ各藩が自費で橋をかけたか?このあたりは蔵屋敷が集中していたのです。

土佐堀にかかる橋を上流から

栴檀木橋・淀屋橋・錦橋・肥後橋・筑前橋・常安橋・越中橋・土佐堀橋・湊橋・端建蔵橋

青色:藩にかかわるもの

灰色:明治以降のもの

調べました。

肥後橋なんだから肥後藩(熊本)、おや~蔵屋敷はもっと下流のグランキューブのあたり。

そんなはずはない!この地図がおかしい!

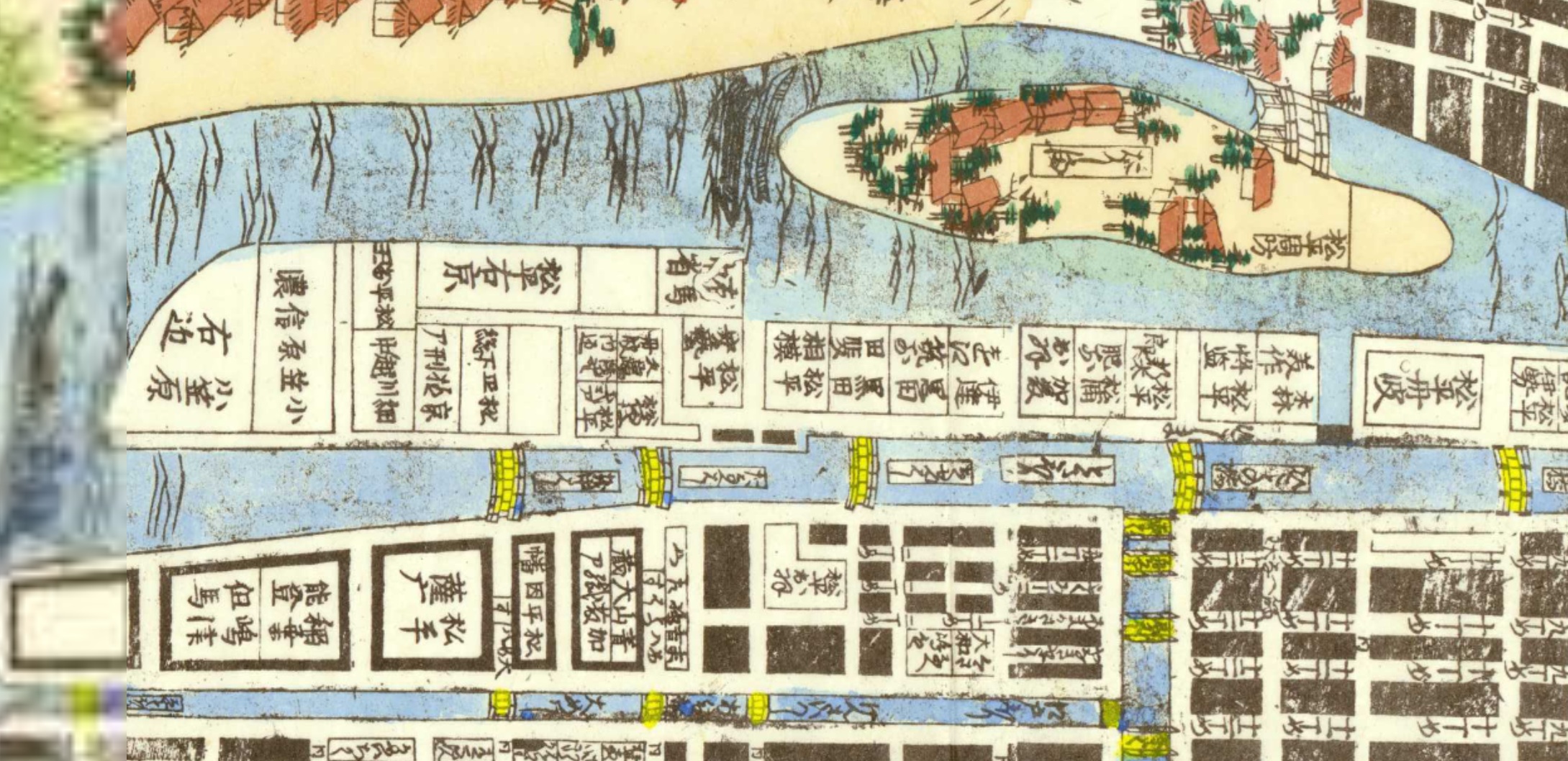

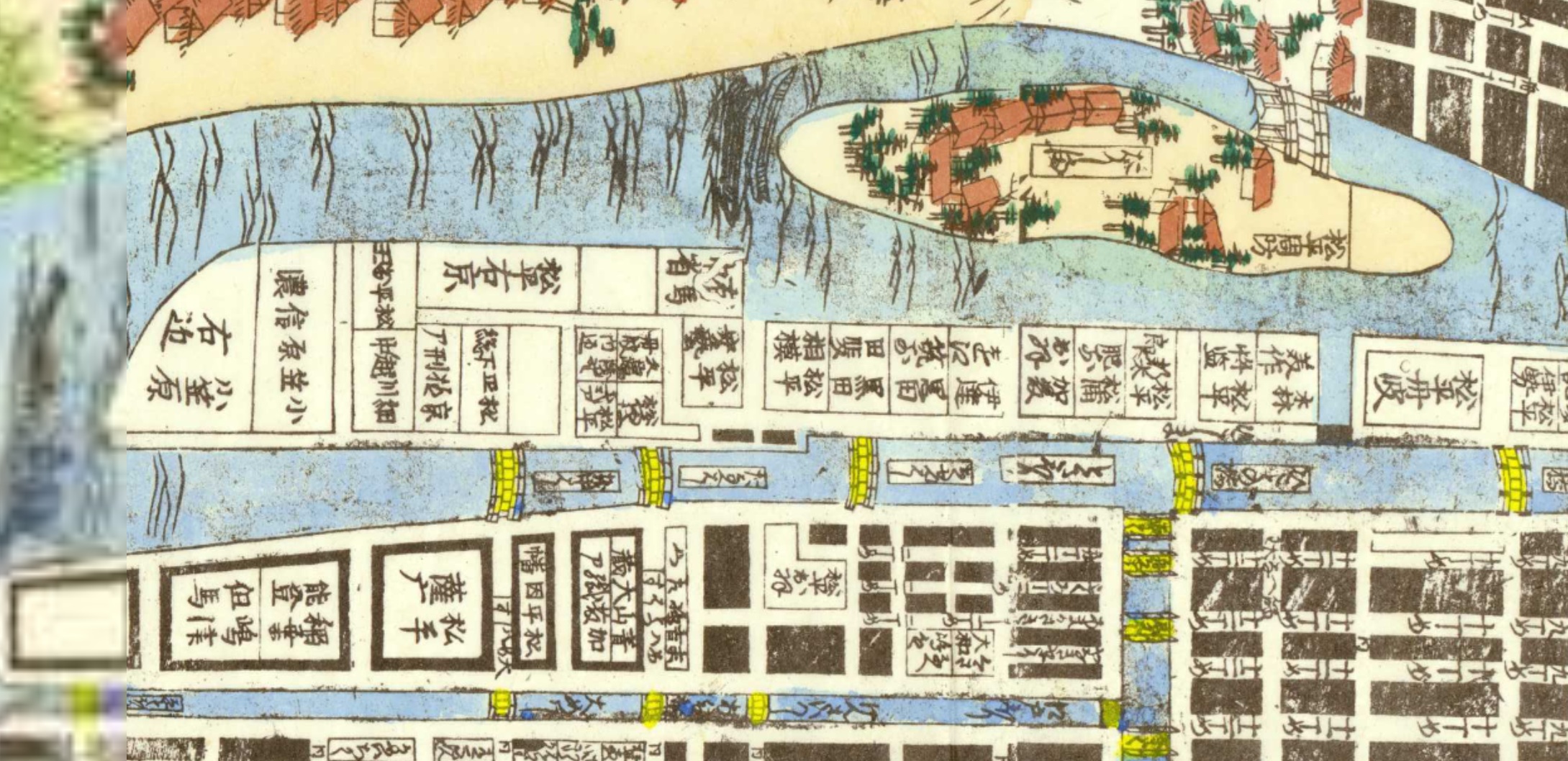

頼りになるのは日文研の地図データベース。

幕末の絵図では蔵屋敷図と同じなので、江戸時代初期1657年の絵図を。

ところが肥後橋の北詰には松平将監の名が。肥後藩ではない。

この人物が何者なのかちょっと調べたくらいでは不明。岩見浜田藩か?

肥後藩は細川家、その名前は下流に細川越中とある。ガラシアの夫忠興ではなくその子か孫のはず。

江戸時代の蔵屋敷の表示は藩名ではなく家名+官職なので極めてヤッカイ。一体誰なんだあ?

グランキューブの近くに越中橋が今もあります。細川越中守から名付けられたのです。

大阪市の説明では 江戸初期には肥後橋北詰に肥後藩蔵屋敷があった。

その後中之島の下流に移転したが、橋名・地名はそのまま残ったと。

肥後藩蔵屋敷が移転したのは江戸初期。はて、一体ナゼ?

失政をしたというわけではなく、肥後橋の蔵屋敷は手狭だったか?

あ~結局肥後橋北詰にあったという絵図は見つからず・・・

あと探す場所は 大阪市立中央図書館・国立国会図書館・国立公文書館

あ~メンドクサイ

[ 脱線その2 ] ===========================================================================

フェスティバルホール 建替え直前に(ホールはすでに閉鎖)地下にあった工事事務所に何度も通った。

設計:日建設計・施工:竹中工務店 爺はその中のホンのチビッとだけ関わった。

どんな超一流の設計事務所でも、完成時の形状・荷重での検討だけで、施工途上のことは考えない。

そこで、出番は施工会社に移り、ワイらしがない設計事務所にも声がかかる。

若いバリバリの設計技術者は今やPCソフトを使いこなすが、こういうゲテモノは不得意。

もちろん、大工務店といえども、全社あげて担当するわけもなく(他にも受注した多数の物件ある)

下請け・外注にたよる部分が必ずある。 ワイのやったのは施工途上の中途半端な形状で

施工重機や仮設時の荷重で安全性を検討すること。

例えば、 1階床にダンプカーやクレーンが走行して大丈夫か?

中層階屋根に高層階足場を乗せてよいか?

大ホールのバルコニーのコンクリート打設重量を下階床で受けてよいか?

カッコイイ建物が出来上がっても、施工会社の名前が出ることは稀、下請けの名前など出るわけもない。

同様に膨大な数の職員・職人が関わっているが、それは本人の胸の内にしか残らない。

まあ職人なんてはるか昔からそういうもの。名前を残そうなんてイカガワシイ。

江戸時代の橋名が多く残る中之島かいわい。幕府ではなく藩が自費で懸けたとうろおぼえ。

なぜ各藩が自費で橋をかけたか?このあたりは蔵屋敷が集中していたのです。

土佐堀にかかる橋を上流から

栴檀木橋・淀屋橋・錦橋・肥後橋・筑前橋・常安橋・越中橋・土佐堀橋・湊橋・端建蔵橋

青色:藩にかかわるもの

灰色:明治以降のもの

調べました。

肥後橋なんだから肥後藩(熊本)、おや~蔵屋敷はもっと下流のグランキューブのあたり。

そんなはずはない!この地図がおかしい!

頼りになるのは日文研の地図データベース。

幕末の絵図では蔵屋敷図と同じなので、江戸時代初期1657年の絵図を。

ところが肥後橋の北詰には松平将監の名が。肥後藩ではない。

この人物が何者なのかちょっと調べたくらいでは不明。岩見浜田藩か?

肥後藩は細川家、その名前は下流に細川越中とある。ガラシアの夫忠興ではなくその子か孫のはず。

江戸時代の蔵屋敷の表示は藩名ではなく家名+官職なので極めてヤッカイ。一体誰なんだあ?

グランキューブの近くに越中橋が今もあります。細川越中守から名付けられたのです。

大阪市の説明では 江戸初期には肥後橋北詰に肥後藩蔵屋敷があった。

その後中之島の下流に移転したが、橋名・地名はそのまま残ったと。

肥後藩蔵屋敷が移転したのは江戸初期。はて、一体ナゼ?

失政をしたというわけではなく、肥後橋の蔵屋敷は手狭だったか?

あ~結局肥後橋北詰にあったという絵図は見つからず・・・

あと探す場所は 大阪市立中央図書館・国立国会図書館・国立公文書館

あ~メンドクサイ

[ 脱線その2 ] ===========================================================================

フェスティバルホール 建替え直前に(ホールはすでに閉鎖)地下にあった工事事務所に何度も通った。

設計:日建設計・施工:竹中工務店 爺はその中のホンのチビッとだけ関わった。

どんな超一流の設計事務所でも、完成時の形状・荷重での検討だけで、施工途上のことは考えない。

そこで、出番は施工会社に移り、ワイらしがない設計事務所にも声がかかる。

若いバリバリの設計技術者は今やPCソフトを使いこなすが、こういうゲテモノは不得意。

もちろん、大工務店といえども、全社あげて担当するわけもなく(他にも受注した多数の物件ある)

下請け・外注にたよる部分が必ずある。 ワイのやったのは施工途上の中途半端な形状で

施工重機や仮設時の荷重で安全性を検討すること。

例えば、 1階床にダンプカーやクレーンが走行して大丈夫か?

中層階屋根に高層階足場を乗せてよいか?

大ホールのバルコニーのコンクリート打設重量を下階床で受けてよいか?

カッコイイ建物が出来上がっても、施工会社の名前が出ることは稀、下請けの名前など出るわけもない。

同様に膨大な数の職員・職人が関わっているが、それは本人の胸の内にしか残らない。

まあ職人なんてはるか昔からそういうもの。名前を残そうなんてイカガワシイ。